Décryptage : Peuples et Dirigeants au Sahel, Entre Amour et Désamour

Cet article analyse les relations complexes entre les peuples du Sahel et leurs dirigeants, en mettant en lumière l'instabilité politique chronique et le cycle de désillusion qui affecte les régimes de la région. Des figures comme Keïta, Traoré, Touré et Goïta illustrent cette fatalité, où les dirigeants peinent à maintenir la confiance de leur peuple après des périodes de conflit et de transition.

La spirale de l'instabilité politique au Sahel

Depuis les luttes pour l'indépendance jusqu'à la guerre narcoterroriste actuelle, les pays du Sahel sont confrontés à des régimes instables. Les dirigeants, qu'ils accèdent au pouvoir par les urnes ou par les armes, sont souvent contestés par le peuple au nom duquel ils gouvernent. L'histoire du Mali est riche en exemples, comme l'éviction de Modibo Keïta par Moussa Traoré en 1968, malgré la popularité initiale de Keïta en tant que père de l'indépendance.

Amadou Toumani Touré (ATT), qui a renversé Moussa Traoré en 1991, a prôné le multipartisme et la démocratie. Pourtant, même lui a fini par être renversé en 2012. Cette instabilité démontre la fragilité des liens entre les dirigeants et leurs citoyens.

De l'amour au désamour : le cycle des régimes sahéliens

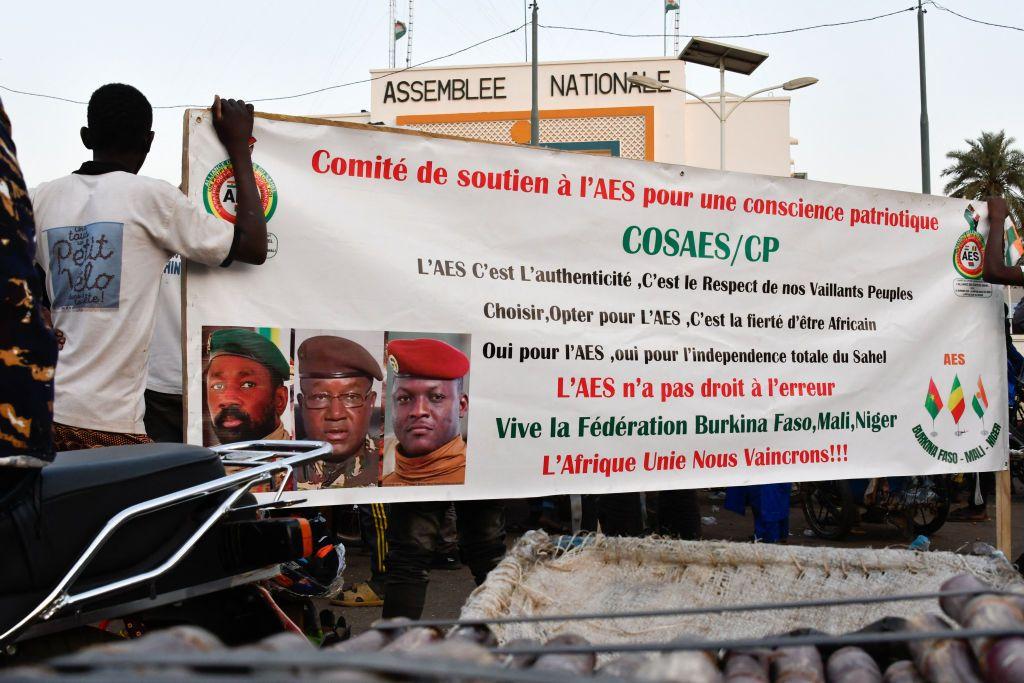

L'histoire du Mali est ponctuée de renversements de pouvoir. Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), élu en 2013, a été évincé par le colonel Assimi Goïta en 2020 en raison de la crise sécuritaire et des reproches de mauvaise gestion. Au Niger, le président Mohamed Bazoum a été écarté du pouvoir en 2023 par le colonel-major Abdourahmane Tiani. Au Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré a été contraint de démissionner en 2022, suivi du renversement de son successeur, Paul-Henri Sandaogo Damiba, par le capitaine Ibrahim Traoré.

Ces événements témoignent d'un cycle de rejet populaire et d'instabilité politique qui affecte la région du Sahel.

L'importance d'écouter le peuple pour anticiper les crises

Ces dynamiques complexes montrent l'ambivalence des relations entre les peuples et leurs dirigeants. Au sein de l'Alliance des États du Sahel (AES), le soutien populaire initial tend à s'éroder rapidement, entraînant une rupture de confiance marquée par des grèves, des dénonciations et d'autres formes de contestation. Il est crucial d'écouter et de comprendre les aspirations du peuple, qui comprend les hommes et les femmes de diverses catégories socio-professionnelles luttant pour l'amélioration de leurs conditions de vie.

Le développement comme facteur de stabilité

Bien que les crises soient préjudiciables, certains chefs d'État de l'AES, comme Konaré du Mali et Kountché et Issoufou du Niger, ont réussi à éviter les putschs militaires grâce à leur leadership et à leur capacité à répondre aux enjeux sécuritaires, climatiques, humanitaires, éducatifs et sanitaires. Le respect des droits fondamentaux, tels que l'accès à la nourriture, à la justice, à la liberté d'expression et à l'emploi, contribue également à la stabilité des régimes. Nul n'est opposé au développement de son pays, mais chacun aspire à une démocratisation des institutions.

Conclusion : Vers des changements stratégiques pour conjurer les crises

Les peuples du Sahel sont à bout de souffle et peuvent retirer leur consentement à tout moment. Pour conjurer les crises, des changements de stratégie sont nécessaires dans les secteurs de la sécurité, de la paix et de la politique. Les dirigeants doivent comprendre que l'amour du peuple peut se transformer en désamour si la fourberie prend le dessus. La stabilité à long terme passe par une écoute attentive des besoins et des aspirations de la population.

Source: Mali Tribune

Sociologue: Mohamed Amara

Visit the website

Visit the website