Le retrait des pays de l'Alliance des Etats du Sahel (AES) de la Cour pénale internationale (CPI) est « un recul préoccupant dans la lutte contre l'impunité au Sahel » et un « affront aux victimes et survivants des crimes les plus graves », selon Amnesty International.

Human Rights Watch indique de son côté que ce retrait des trois pays « va compromettre la responsabilisation et priver les populations du Sahel d'un niveau essentiel de protection des droits humains alors que les tribunaux nationaux sont incapables de lutter contre l'impunité pour les crimes les plus graves ».

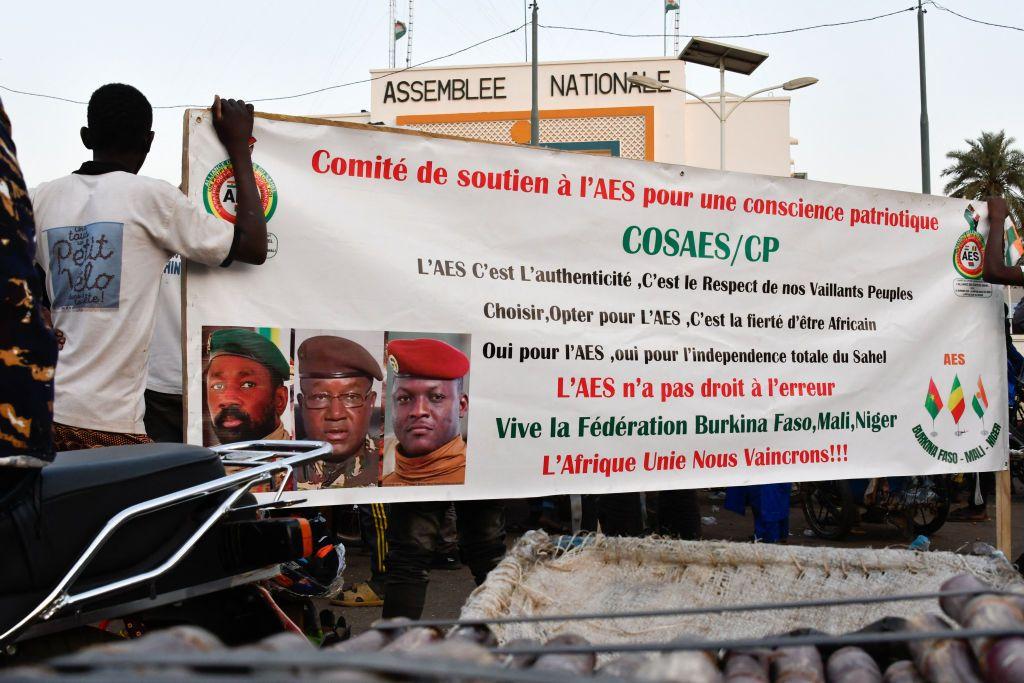

Mais le Burkina Faso, le Mali et le Niger, en annonçant lundi 22 septembre leur retrait de la CPI « avec effet immédiat », ont indiqué vouloir prochainement se doter d'un « mécanisme endogène pour la consolidation de la paix et de la justice ».

Ils envisagent la création d'une Cour pénale sahélienne pour traiter des questions liées aux crimes commis sur leur territoire.

La décision des Etats de l'AES s'inscrit dans leur volonté « d'affirmer pleinement leur souveraineté », puisque selon eux la CPI « s'est montré incapable de prendre en charge et de juger des crimes, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes d'agression avérés ».

Pour les trois pays, la CPI est un « instrument de répression néocoloniale aux mains de l'impérialisme ».

Même si ces trois États dirigés par des militaires affirment que leur décision a un effet immédiat, ils devront patienter un an avant que le retrait ne devienne effectif, après le dépôt du dossier auprès du Secrétariat général de l'ONU.

Cette décision des Etats de l'AES vis-à-vis de la Cour pénale internationale rappelle les vives critiques auxquelles elle a toujours fait face, notamment sa focalisation présumée sur l'Afrique, son manque d'indépendance face aux pressions politiques des grandes puissances, son inefficacité dans la résolution des conflits, etc.

La CPI vue de l'Afrique

Le Statut de Rome de 1998, traité fondateur de la Cour pénale internationale qui a été créée en 2002, est ratifié par plusieurs pays. Aujourd'hui, 125 pays sont membres de la CPI. Les Etats-Unis, la Russie, la Chine, Israël ou encore la Birmanie n'en font pas partie.

Mais la cour qui devrait susciter respect, soulève plutôt des craintes d'une grande partie de l'opinion, surtout en Afrique, le continent émet de vives critiques à son endroit. L'on dénonce un système privilégiant les puissances établies.

L'Union africaine, par exemple, a critiqué la CPI pour sa tendance à ne poursuivre que des dirigeants africains, créant ainsi une perception de partialité et de justice des vainqueurs.

En 2013, le Premier ministre éthiopien Hailemariam Desalegn, alors président en exercice de l'UA, a vivement critiqué la CPI, l'accusant de se transformer en « une sorte de chasse raciale », au moment où la Cour engageait des poursuites contre des responsables kenyans.

« Les dirigeants africains ne comprennent pas les poursuites contre les deux chefs de l'exécutif kenyan. Je pense donc que la CPI doit bien voir qu'elle ne devrait pas pourchasser les Africains », avait-il déclaré lors de la cérémonie de clôture du sommet de l'UA en mai 2013.

Le sommet de l'UA qui avait demandé à la CPI de transférer les poursuites à la justice kenyane, avait saisi l'ONU.

Ces personnalités kenyanes étaient poursuivies pour les violences ethniques liées au précédent scrutin, et qui avaient fait plus de 1 000 morts.

"Mais l'intervention de la Cour et le choix des cibles s'inscrivaient alors dans la droite ligne des vœux du département d'État américain et de l'ancienne puissance coloniale britannique. Les ambassadeurs du Royaume-Uni et des États-Unis à Nairobi avaient en effet affiché leur préférence pour Raila Odinga, en invitant les Kenyans à ne pas se prononcer en faveur de candidats présumés responsables de crimes contre l'humanité. Selon plusieurs sources au Bureau du procureur, L. Moreno Ocampo avait lui-même annoncé que les cibles avaient été choisies en accord avec le département d'État à Washington ", peut-on lire dans un article de l'Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS).

Selon le Premier ministre Hailemariam Desalegn, « 99% des inculpés de la CPI sont Africains, cela montre donc que quelque chose est biaisé au sein du système de la CPI et nous contestons cela ».

Cas de la Côte d'Ivoire

La gestion du dossier de la Côte d'Ivoire par la Cour pénale internationale a fait l'objet des critiques non seulement en Afrique, mais aussi au-delà du continent.

Selon un groupe d'organisation de défense des droits de l'homme dont la FIDH, le Mouvement ivoirien de défense des droits de l'homme et la Ligue ivoirienne de défense des droits de l'homme, la cour a fait preuve de partialité dans le conflit ivoirien.

« Ce que nous déplorons, c'est que le bureau du procureur de la Cour pénale internationale vienne tout le temps à Abidjan et ne fait que poursuivre les pro-Gbagbo, or nous savons que le rapport de la commission nationale d'enquête et nos propres rapports d'ONG, tant sur le plan national qu'international, indiquaient bien que les deux camps étaient fautifs et que leur responsabilité était établie », avait déclaré le président de la ligue ivoirienne des droits de l'Homme Pierre Kouamé Adjoumani en octobre 2024.

Ce dernier s'est étonné du fait que la cour n'a pas poursuivi le camp du Président Ouattara, sauf « quelques éléments de second rang qui n'ont pas été impliqués dans la crise post-électorale ».

« Les gens ont été identifiés de façon formelle et il faudrait qu'il ait le courage d'aller plus loin pour rendre justice aux victimes, parce que nous ne travaillons que pour les victimes », avait-il ajouté.

La FIDH, la LIDHO et le MIDH avait déclaré que la Cour pénale internationale doit passer de la parole à l'acte et démontrer sa volonté de poursuivre les responsables de crimes internationaux de tous les camps du conflit.

La fronde de certains pays africains contre la CPI

La visite d'Omar Al-Bechir en Afrique du Sud lors du sommet de l'UA en 2015 reste l'un des épisodes de la fronde de l'Afrique contre la CPI. L'ancien dirigeant soudanais était poursuivi par la CPI, mais il avait bénéficié de la complicité de Jacob Zuma pour s'envoler et retourner tranquillement dans son pays.

L'Afrique du Sud s'est retrouvée devant des juges de la Haye pour s'expliquer, mais avait fini par s'en sortir. A un moment donné, le Rwanda qui n'est pas membre de la CPI, l'Ouganda, l'Ethiopie et le Kenya sont devenus les chefs de file de la fronde contre la cour.

Plusieurs pays, comme l'Afrique du Sud, la Gambie ou le Burundi, avaient exprimé leur intention de se retirer de la CPI, mais seul le Burundi est allé au bout de sa démarche. Le pays s'en est retiré au motif que la procureure envisageait de poursuivre certaines figures du régime.

Mais le retrait, qui devient effectif un an après avoir été notifié à l'Organisation des Nations unies (ONU), a permis à la procureure de lancer son enquête en novembre 2017.

La CPI a inculpé de nombreuses personnalités africaines pour des crimes commis dans plusieurs pays, notamment en RDC, Centrafrique, Ouganda, Soudan (Darfour), Kenyan, Lybie, Côte d'Ivoire et Mali.

Mais les enquêtes ouvertes en RDC, Centrafrique, Mali et Ouganda l'ont été à la demande des Etats concernés, parties au Statut de Rome, fondateur de la CPI.

Les affaires concernant le Darfour et la Libye, non signataires, l'ont été à la demande du Conseil de sécurité de l'ONU, tandis que le procureur de la CPI s'est auto-saisi des dossiers kényan et ivoirien.

Cependant, la cour a acquitté des personnalités comme l'ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo ou son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goude ou encore l'ancien chef rebelle congolais Jean-Pierre Bemba.

Pendant qu'elle est critiquée pour son acharnement présumé contre les Africains, la CPI affiche une certaine faiblesse vis-à-vis des puissances au point que certaines refusent d'exécuter ses décisions concernant des mandats d'arrêt.

Réticence de certains Etats à exécuter le mandat d'arrêt de la CPI à l'encontre de Netanyahu

Depuis sa création, selon l'IRIS, la Cour souffre de profonds problèmes de gouvernance. Les mécanismes de contrôle se multiplient, les audits se succèdent, mais les tentatives de réforme restent inefficaces.

La guerre à Gaza par Israël que certains pays accusent de commettre du génocide contre les Palestiniens, a amené la cour a lancé un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre, Benjamin Nétanyahun le 21 novembre 2024. Mais l'exécution de cette décision peine à être une réalité.

En Europe, si la Belgique, les Pays-Bas, l'Irlande, la Lituanie, la Slovénie et l'Espagne ont manifesté leur engagement quant à l'exécution de ce mandat d'arrêt, ce n'est pas le cas pour d'autres pays de l'Union européenne.

L'attitude de la France, l'Allemagne et l'Italie qui sont, selon des observateurs, réticents envers ce mandat, risque d'éroder les pouvoirs de la cour. En décembre dernier, ils ont tous exprimé leur position par rapport à la question.

La France a mis en doute le mandat d'arrêt, indiquant que le Premier ministre israélien pourrait être à l'abri des ordres de la CPI.

« On ne peut exiger d'un État qu'il agisse en contradiction avec les obligations qui lui incombent en vertu du droit international en ce qui concerne les immunités des États qui ne sont pas parties à la CPI », a déclaré le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.

L'idée de la détention de Benjamin Nétanyahun a été remise en question par l'Italie. Selon le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, « l'arrestation de M. Nétanyahun est irréalisable, du moins tant qu'il est Premier ministre ».

De son côté, l'Allemagne avait d'abord déclaré qu'elle allait « examiner » la question. Mais un porte-parole du gouvernement a indiqué plus tard qu'il « avait du mal à imaginer » que l'Allemagne puisse détenir M. Nétanyahun sur son territoire.

Au début de cette année, la Hongrie a claqué la porte de la cour en réaction au mandat d'arrêt à l'encontre de M. Nétanyahun. Ce dernier a passé cinq jours à Budapest, après que son homologue hongrois Viktor Orban lui a garanti que son pays ne « suivrait pas les termes » d'un mandat qu'il a qualifié de « cynique ».

Et pour avoir lancé des mandats d'arrêt contre des personnalités israéliennes et américaines, les Etats-Unis ont tout simplement sanctionné des juges de la CPI.

Sanctions des Etats-Unis

Les Etats-Unis ont toujours refusé de faire partie du traité de la CPI. Même si le président américain Bill Clinton avait fini par signer le traité, il n'a jamais été ratifié par le Congrès.

Le fonctionnement de la Cour est considéré comme affaibli sans la participation des États-Unis. Toutefois, Washington n'a pas exclu de coopérer avec la Cour dans des cas particuliers. Le président Joe Biden avait ordonné aux agences de renseignement américaines de partager avec la Cour les preuves des crimes de guerre russes en Ukraine.

En juin dernier, l'administration Trump a annoncé des sanctions contre des juges de la Cour pénale internationale. Ces sanctions ont été mises en œuvre en août dernier.

Elles consistent principalement en une interdiction d'entrée dans le territoire américain et un gel des avoirs éventuels détenus aux Etats-Unis, ainsi que toute transaction financière avec les personnes visées par les sanctions.

Les juges Kimberly Prost (Canada), Nicolas Guillou (France), Nazhat Shameem Khan (Fidji) et Mame Mandiaye Niang (Sénégal) ont été sanctionnés par les Etats-Unis pour avoir « directement participé aux efforts déployés par la CPI pour enquêter, arrêter, détenir ou poursuivre des ressortissants des États-Unis ou d'Israël, sans le consentement de l'un ou l'autre de ces pays », a déclaré dans un communiqué le Secrétaire d'État américain, Marco Rubio.

Les Etats-Unis ont dénoncé la « politisation de la CPI » et ajouté qu'elle « menace la sécurité nationale ». La CPI avait engagé des procédures contre des soldats américains suspectés d'avoir commis de présumés crimes de guerre en Afghanistan durant la période 2001-2021.

Les Américains fustigent également les procédures de la CPI contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense Yoav Gallant accusés de « crimes de guerre et crimes contre l'humanité » dans le cadre l'offensive israélienne à Gaza depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023.

La Cour a réagi contre ses sanctions qu'elle qualifie d'attaques « flagrante » et « d'affront envers les États membres de la Cour, l'ordre international fondé sur des règles et, surtout, des millions de victimes innocentes à travers le monde ».

En février dernier, les Etats-Unis avaient sanctionné le procureur de la CPI, le Britannique Karim Khan qui s'est mis volontairement en congés en mai dernier après des accusations d'harcèlement sexuel.

Au cours de son premier mandat, Donald Trump, avait également ciblé à travers des sanctions l'ancienne procureure de la CPI, la Gambienne Fatou Bensouda. Des sanctions levées par la suite à l'arrivée de Joe Biden.

La CPI a indiqué qu'elle continuera à remplir ses mandats en stricte conformité avec son cadre juridique, sans tenir compte des pressions ou des menaces.

[SRC] https://news.abidjan.net/articles/744753/retrait-des-etats-du-sahel-de-la-cpi-pourquoi-la-cour-est-elle-si-controversee

Visit the website

Visit the website