Temps de lecture: 5 minutes

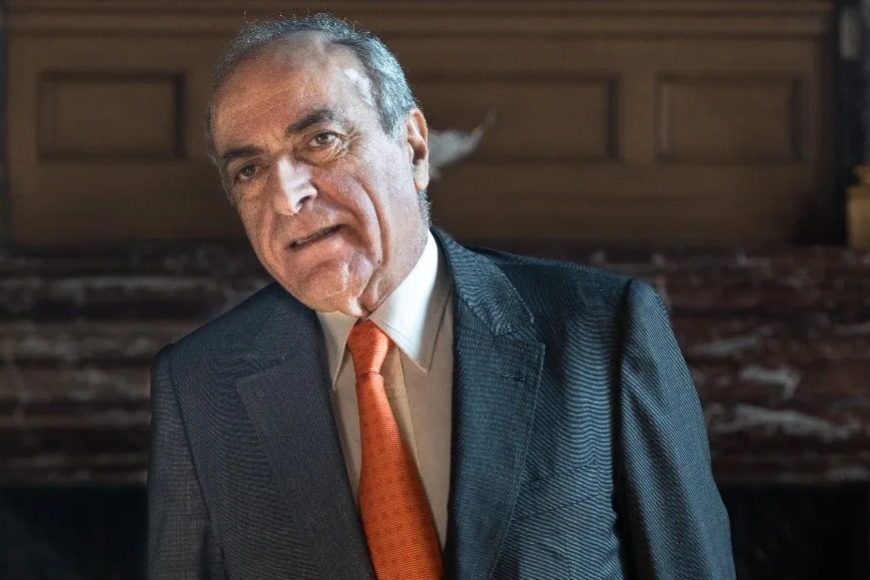

Jeudi 25 septembre, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Jugé par le tribunal correctionnel de Paris, celui-ci a considéré qu'il avait tenu un rôle actif dans la mise en place d'un dispositif de financement de sa campagne électorale victorieuse de 2007 par les dirigeants libyens. Condamné notamment à cinq ans de prison, il sera convoqué le 13 octobre pour connaître la date de son incarcération. Par ailleurs, Nicolas Sarkozy a annoncé avoir fait appel de cette décision.

Cet événement inédit dans l'histoire de France s'inscrit dans une évolution des pratiques de la magistrature qui s'est progressivement émancipée du pouvoir politique. Elle couronne le principe républicain, proclamé en 1789, mais longtemps resté théorique, d'une pleine et entière égalité des citoyens devant la loi. Comme on pouvait s'y attendre, cette décision a immédiatement suscité l'ire d'une partie de la classe politique.

Un tsunami de honte.

Je demande au Président de la République @EmmanuelMacron la grâce du Président Sarkozy. Un geste indispensable pour la nation et la dignité d’un homme comme de la fonction.

Des années de diffamation et de calomnies contre le @NicolasSarkozy qui n’a pas reçu… https://t.co/N2yoJpd17n — Stéphane Le Rudulier (@slerudulier) September 25, 2025

Que l'on conteste la décision, en soutenant qu'elle est injuste et infondée, cela est parfaitement légitime dans une société démocratique, à commencer pour les principaux intéressés, dont c'est le droit le plus strict –comme, d'ailleurs, de faire appel du jugement. Mais, dans le sillage de la décision rendue dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national, cette condamnation est aussi l'occasion, pour une large fraction des classes dirigeantes, de relancer le procès du supposé «gouvernement des juges».

Certes, la condamnation peut paraître particulièrement sévère: 100.000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité et surtout, cinq ans d'emprisonnement avec un mandat de dépôt différé qui, assorti de l'exécution provisoire, oblige le condamné à commencer à exécuter sa peine de prison, même s'il fait appel.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter de Slate ! Les articles sont sélectionnés pour vous, en fonction de vos centres d’intérêt, tous les jours dans votre boîte mail. Valider

Toutefois, si on les met en regard des faits pour lesquels l'ancien chef de l'État a été condamné, ces peines n'apparaissent pas disproportionnées. Les faits sont d'une indéniable gravité: organiser le financement occulte d'une campagne électorale avec des fonds provenant d'un régime corrompu et autoritaire, la Libye, (dont la responsabilité dans un attentat contre un avion ayant tué plus de cinquante ressortissants français a été reconnue par la justice), en contrepartie d'une intervention pour favoriser son retour sur la scène internationale…

Alors que la peine maximale encourue était de dix ans de prison, la sanction finalement prononcée ne peut guère être regardée comme manifestement excessive. Mais ce qui est contesté, c'est le principe même de la condamnation d'un responsable politique par la justice, vécue et présentée comme une atteinte intolérable à l'équilibre institutionnel.

Si l'on prend le temps de la mise en perspective historique, on constate pourtant que les jugements rendus ces dernières années à l'encontre des membres de la classe dirigeante s'inscrivent, en réalité, dans un mouvement d'émancipation relative du pouvoir juridictionnel à l'égard des autres puissances et, en particulier, du pouvoir exécutif. Une émancipation qui lui permet, enfin, d'appliquer pleinement les exigences de l'ordre juridique républicain.

L'égalité des citoyens devant la loi, un principe républicain

Faut-il le rappeler, le principe révolutionnaire proclamé dans la nuit du 4 au 5 août 1789 est celui d'une pleine et entière égalité devant la loi, entraînant la disparition corrélative de l'ensemble des lois particulières –les «privilèges» au sens juridique du terme– dont bénéficiaient la noblesse et le haut clergé. Le code pénal de 1791 va plus loin encore: non seulement les gouvernants peuvent voir leur responsabilité mise en cause devant les mêmes juridictions que les autres citoyens, mais ils encourent en outre des peines aggravées pour certaines infractions, notamment en cas d'atteinte à la probité.

Les principes sur lesquels est bâti le système juridique républicain ne peuvent être plus clairs. Dans une société démocratique, où chaque personne est en droit d'exiger non seulement la pleine jouissance de ses droits, mais d'une façon générale, l'application de la loi, nul ne peut prétendre bénéficier d'un régime d'exception –les élus moins encore que les autres. C'est parce que nous avons l'assurance que leurs illégalismes seront sanctionnés effectivement, de la même façon que les autres citoyens et sans attendre une bien hypothétique sanction électorale, qu'ils et elles peuvent véritablement se dire nos représentantes et représentants.

Longtemps, cette exigence d'égalité juridique est cependant restée largement théorique. Reprise en main et placée dans un rapport de subordination plus ou moins explicite au gouvernement, sous le Premier Empire (1804-1814), la magistrature est demeurée sous l'influence de l'exécutif au moins jusqu'au milieu du XXe siècle.

C'est pourquoi, jusqu'à la fin du siècle dernier, le principe d'égalité devant la loi va se heurter à un singulier privilège de «notabilité» qui, sauf situations exceptionnelles ou faits particulièrement graves et médiatisés, garantit une relative impunité aux membres des classes dirigeantes dont la responsabilité pénale est mise en cause. Il faut ainsi garder à l'esprit que la figure «du juge rouge», popularisée dans les médias à la fin des années 1970, vient stigmatiser des magistrats uniquement parce qu'ils ont placé en détention, au même titre que des voleurs de grand chemin, des chefs d'entreprise ou des notaires.

Une (r)évolution judiciaire depuis les années 1960

La donne ne commence à changer qu'à partir du grand sursaut humaniste de la Libération qui aboutit, entre autres, à la constitution d'un corps de magistrats recrutés sur concours, bénéficiant à partir de 1958 d'un statut relativement protecteur et d'une école de formation professionnelle spécifique, l'École nationale de la magistrature.

Ce corps se dote progressivement d'une déontologie exigeante, favorisée notamment par la reconnaissance du syndicalisme judiciaire en 1972. Ainsi, advient une nouvelle génération de juges qui, désormais, prennent au sérieux la mission qui leur est confiée: veiller en toute indépendance à la bonne application de la loi, quels que soient le statut ou la situation sociale des personnes en cause.

C'est précisément contre cette évolution historique qu'est mobilisée aujourd'hui la rhétorique de «la tyrannie des juges», qui vise moins à défendre la souveraineté du peuple que celle des gouvernants.

C'est dans ce contexte que survient ce qui était encore impensable quelques décennies plus tôt: la poursuite et la condamnation des notables au même titre que le reste de la population. Amorcé, comme on l'a dit, au milieu des années 1970, le mouvement prend de l'ampleur dans les décennies suivantes avec la condamnation de grands dirigeants d'entreprises, comme Bernard Tapie, puis de figures politiques nationales, à l'image d'Alain Carignon ou de Michel Noir, respectivement députés-maires de Grenoble et de Lyon.

La condamnation d'anciens présidents de la République à partir des années 2010 –Jacques Chirac en 2011, Nicolas Sarkozy une première fois en 2021– achève de normaliser cette orientation ou, plutôt, de mettre fin à l'anomalie démocratique consistant à réserver un traitement de faveur aux élus et, plus largement, aux classes dirigeantes.

Procédant d'abord d'une évolution des pratiques judiciaires, ce mouvement a pu également s'appuyer sur certaines modifications du cadre juridique. Ainsi de la révision constitutionnelle de février 2007 qui consacre la jurisprudence du Conseil constitutionnel suivant laquelle le président de la République ne peut faire l'objet d'aucune poursuite pénale durant l'exercice de son mandat, mais qui permet la reprise de la procédure dès la cessation de ses fonctions.

On peut également mentionner la création, en décembre 2013, du parquet national financier qui, s'il ne bénéficie pas d'une indépendance statutaire à l'égard du pouvoir exécutif, a pu faire la preuve de son indépendance de fait ces dernières années.

C'est précisément contre cette évolution historique qu'est mobilisée aujourd'hui la rhétorique de «la tyrannie des juges». Une rhétorique qui vise moins à défendre la souveraineté du peuple que celle, oligarchique, des gouvernants.

Vincent Sizaire est maître de conférences associé, membre du centre de droit pénal et de criminologie à l'université Paris-Nanterre.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original.

[SRC] https://www.slate.fr/politique/nicolas-sarkozy-condamne-prison-preuve-egalite-devant-loi-mythe-justice-etat-droit-france-financement-campagne-libye

Visit the website

Visit the website